藝術家是這個世界的探險者,教會我們從大自然中看到從未夢見的嶄新之美。如果我們能把草青天藍之類的定義統(tǒng)統(tǒng)置之腦后,就能發(fā)現世間萬物大可具有出人意料的顏色與形狀。在這個平行藝術世界中,魚不用生活在水里,牛馬可以是斑斕色,哪怕僅僅憑窗向內一瞥,也會有激蕩人心的奇異感受。

欣賞藝術品,最怕不肯擯棄陋習和偏見。藝術家用我們未曾想到的方式去描繪司空見慣的題材時往往會遭到責難。比如神話故事,生物體,自然界,雖然他們在我們腦海中有客觀固定的形態(tài),雖然我們有千百種科學理論去駁擊它們的形狀與顏色,但歸結到一起,人們的批判總歸結于它們看起來不“對”。但如果我們換一個詞,你會發(fā)現,自己走近了很多。

建筑、戲劇、影像、音樂、文學等等同歸屬與藝術這個大范疇。舉例而言,當我們越是看到一個故事經常用藝術形式表現,就越是堅信它必須永恒的照葫蘆畫瓢重復下去,若是造就了邪惡的白素貞,上帝的形象若不是人,雖然明知他們也是以往藝術家塑造的形象,但有人還是覺得那是背離傳統(tǒng),褻瀆神明。其實我們要記住,在當代藝術以前,那些我們司空見慣的神話,技法,藝術規(guī)則,那些在美術館里博物館里陳列的藝術珍品。往往是在當初制作出來供人把玩的,而且很大一部分是在某個買主的力請之下,不得不把某些人物動物刻畫出某些買主點名的特點,它們?yōu)樘囟ǖ膱龊虾吞囟ǖ哪康亩鴦?chuàng)作,那種“對”,也許用“合適”來形容,更加恰當。

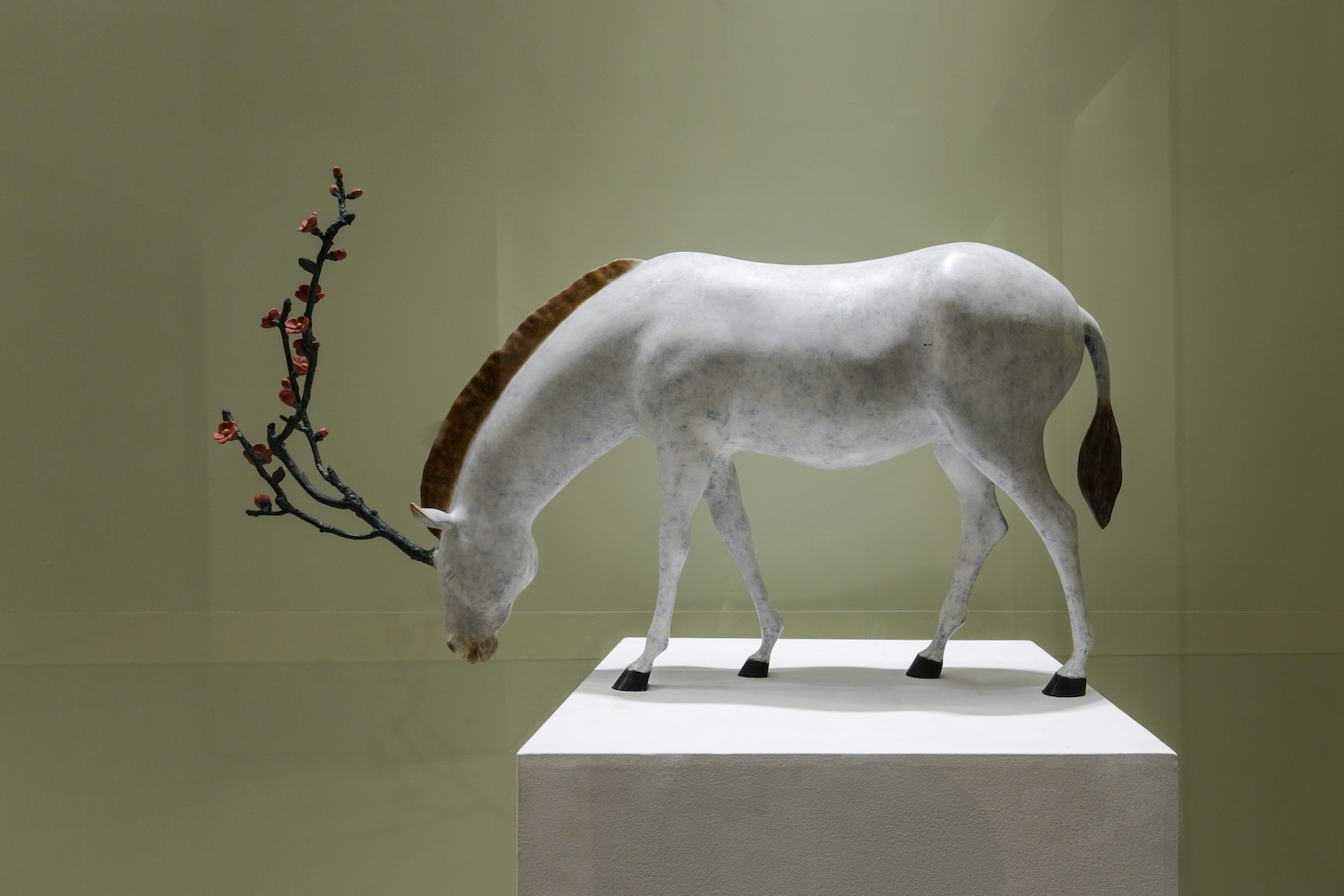

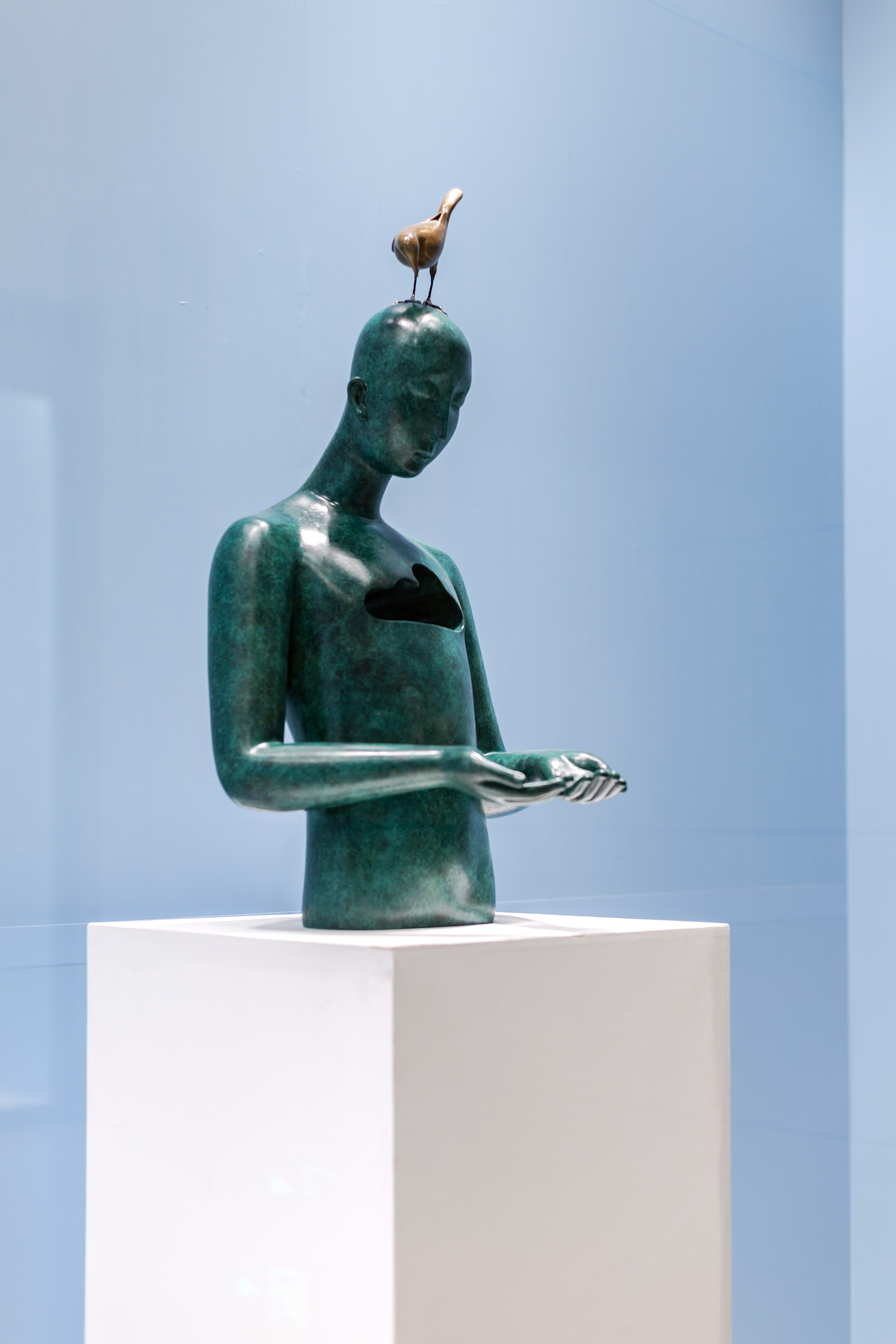

回到這次雕塑展覽的主題,我們啟擬了很大的主題:萬物之維。藝術語言之一的雕塑,本身就是一種維度。很多同僚駐足櫥窗外欣賞之初都會有過問旁邊人“這是什么意思?”的經歷。但當你和朋友走在路上看到一只萌貓喵喵叫,你會跟旁邊人問“這是什么意思?”嗎?萌寵是大自然的藝術品,我們人類自詡萬物之靈,自然也在創(chuàng)造具有自己語言屬性的藝術品,它們本身正在用自己維度的語言表達自己,表達藝術家的情感。世間維度橫縱交錯,四五維外已是不日常,不可見,難言之。若你能在這其中碰見喜愛之物,那便可以算是你和這作品和藝術家有絲絲想通吧。那它的顏色形狀與存在,對你來說便是合適的,便是“對”的。